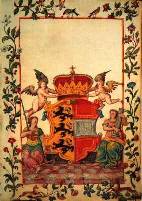

Das Kärntner Landeswappen

|

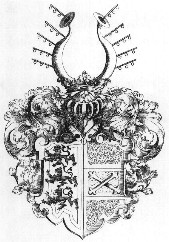

Das historische Wappen

Kärntens ist das einzige unter den Wappen der

österreichischen Bundesländer, das im Landesgesetzblatt

mit Helm, Helmzier und Helmdecken dargestellt wird: in von Gold

und Rot gespaltenem Schild vorne drei übereinander gestellte,

schwarze, rot bezungte und rot bewehrte schreitende Löwen,

hinten ein silberner Balken; auf dem Schild ist ein golden

gekrönter Turnierhelm mit rot-goldenen Helmdecken gestellt,

der zwei goldene Büffelhörner trägt, die außen

mit je fünf goldenen Stäbchen besteckt sind, von denen

rechts je drei schwarze, links je drei rote Lindenblätter

herabhängen. Im allgemeinen wird aber als Kärntner

Wappen nur der Wappenschild geführt, da der Helm mit Decken

und Kleinod die Proportionen der Darstellung zusammen mit anderen

Wappen in der Regel sprengt. |

|

|

Über den genauen historischen Werdegang des Kärntner Wappens existieren verschiedene Auffassungen. Eine quasi "offizielle" Version der Entstehung findet sich in den Erläuterungen zum Kärntner Wappengesetz 1985 in Form eines vom ehemaligen Direktor des Kärntner Landesarchivs, wirkl. Hofrat Dr. H. Wiessner, verfaßten Abrisses, der auch schon im Entwurf des Gesetzes zum Schutz des Kärntner Landeswappens aus dem Jahr 1955 (LGBl. Nr.1/1956) enthalten war. Wiessner schreibt (Z. Zl. Verf.-148/1/1985): |

|

|

"Herzog Ulrich III. bediente sich, um seinen Ansprüchen auf das durch den Tod Friedrichs des Streitbaren 1246 freigewordene babenbergische Erbe schon äußerlich Ausdruck zu verleihen - sein Vater, Herzog Bernhard, war der Sohn der Babenbergerin Agnes, der Tochter Heinrich II. von Österreich und Schwester Herzog Heinrichs I. von Mödling, Herzog Ulrich III. selbst war in erster Ehe mit Agnes, der Witwe des letzten Babenbergers, in zweiter Ehe mit Agnes, der Großnichte Friedrich des Streitbaren vermählt - seit 1246 nicht mehr des alten Kärntner Pantherwappens (schwarzer Panther auf weißem Hintergrund), sondern eines kombinierten Wappens, das auf der vorderen Hälfte (vom Beschauer links) das Wappen der in Mödling seßhaften babenbergischen Secundogenitur - die babenbergischen Löwen in Dreizahl - auf der hinteren Hälfte (vom Beschauer rechts) den halben Schild von Österreich, den Bindenschild, aufwies. |

|

|

Als nach dem Tode Ulrichs III. am 27. Oktober 1269 sich König Ottokar II. von Böhmen auf Grund des Podiebrader Vertrages vom 4. Dezember 1268 auch Kärntens bemächtigte, bewog ihn die alte Gleichheit des kärntnerischen und steirischen Wappens - nämlich des Pantherwappens -, dieses völlig aufzugeben und den Schild mit den drei Löwen und der Binde als Kärntner Landeswappen zu designieren. |

|

|

Der aus dem gekrönten Helm hervorwachsende Pfauenstoß des damaligen Wappens ging auf das österreichische Vorbild zurück. Herzog Meinhard mußte im Kärntner Wappen den gekrönten Helm abtun, da er nicht Rechtsnachfolger der Babenberger war und damit Successor des unter Friedrich dem Streitbaren projektierten Königreiches Österreich-Steier. Er ersetzte den gekrönten Helm durch den Herzoghut, dessen Krempe mit Lindenblättern behangen war. |

|

|

Nach dem Anfall Kärntens an die Habsburger - 1335 - und damit im Spätmittelalter den österreichischen Ländern der Habsburger zugehörig ("Herrschaft zu Österreich") trat an die Stelle des Herzoghutes wieder der gekrönte Turnierhelm. Weil dadurch die Wappenkleinode Tirols und Kärntens gleich waren, erwies es sich 1363 durch den Anfall Tirols an Österreich als notwendig, für Kärnten einen neuen Helmschmuck zu schaffen, und so wies man nun dem Kärntner Wappen die goldenen Büffelhörner zu, außen mit je fünf goldenen Stäbchen besteckt, deren jedes mit drei rechts schwarzen, links roten Lindenblättern behängt erscheinen. Dabei verschwand auch der vom österreichischen Wappen übernommene Pfauenfederstoß, der aus dem Helm hervorwuchs. In dieser Form ist das Kärntner Wappen bis auf den heutigen Tag auf uns gekommen. Die Kärntner Landesfarben - gelb, rot, weiß - sind dem Wappen entnommen." |

Grabdenkmal Philipp Spanheimer, ? 1279 |

|

Ulrichs

III. Bruder Philipp, erwählter Erzbischof von Salzburg,

führte den ursprünglichen Spanheimer Panther als

Anspruchswappen weiter. Mit seiner Niederlage gegen Ottokar und

seinem Tod im Exil erlosch jedoch das Pantherwappen endgültig. |

|

|

Gust.

A. Seyler, Kgl. Preuß. Geh. Rechnungsrat, der Bearbeiter des

"J. SIEBMACHER`S grosses und allgemeines WAPPENBUCH, 1. Band

1. Abt. 4. Teil, Wappen der deutschen Souveraine und Lande, Neue

Folge, Nürnberg, 1921", schreibt ebendort zur

Entstehungsgeschichte des Kärntner Wappens unter dem Titel

"Die Spanheimischen Verwandten in Kärnten...." auf

Seite 69 bis 70: |

|

|

Die Wappengeschichte des Landes wird dadurch wesentlich

vereinfacht, weil wir die Gewißheit haben, dass dieses Haus,

und zwar Herzog Hermann † 1181, der Schöpfer des

Wappens zunächst für sich und seine Nachkommen gewesen

ist. |

|

|

Zuerst

in einem Reitersiegel des Herzogs Hermann († 1181) einer

Urkunde von 1173 angehängt, zeigt sich im Schilde das

sogenannte Pantier, welches fortan als Wappen des Herzogtums

Kärnten Geltung hat, und von den Nachkommen des Herzogs

Heinrich geführt wird. |

|

|

Jan Enenkel beschreibt den Helmschmuck, welchen Herzog Ulrich III. von Kärnten in dem Treffen bei Laa (1246) getragen hat: Daz

warn zwei horn hermein |

|

|

D.

h. zwei dichte Büsche von Pfauenfedern, die wie Hörner -

nach außen schräg - auf den Helm gesetzt waren. |

Hzgtm. Kärnten, 1561, Wolfgang Lazius, „Atlas“ |

|

"Qui dum, sicut ab antiquo ad eum devenerat, panthere figura in signis militaribus uteretur, conformis in hoc principatui Styriensi, Fridericus dux Australis hoc ferre non valens, clypei et armorum Australium dimidiacione sibi indulta, priori abolita, eum dimisit. Cui ex origine stirpis, ut dicitur, de qua pater suus ex materno sanguine processerat, texuit reliquam partem, scilicet trium leoniculorum, et sic clypeum et armorum suorum effigiem integravit." |

|

|

Das

Geschlecht, aus welchem der Vater des Herzogs von mütterlicher

Seite abstammte, war das der babenbergischen Herzöge von

Oesterreich, welche zwei Löwen übereinander im Schilde

geführt haben. Albo

Carinti duo nigri stare leones, |

|

|

Also

zwei schw. Löwen in S., und einen g. Balken in R. haben die

Herzoge von Kärnten damals geführt. Nach A. v.

Siegenfeld liegt hier eine absichtliche Vertauschung der Metalle

bei der Schaffung des neuen Schildes vor. Dagegen spricht, dass

ein gleichzeitiger deutscher Dichter das Schildzeichen in den

richtigen Farben kennt: |

|

|

Ulrich III. v. Spanheim (t 1296) führt in seinen seit 1247 vorkommenden Siegeln, in deren Umschriften er sich "Sohn des Herzogs von Kärnten" (SIGILLVM VLRICI FILII DVCIS KARINTHIE) nennt, den gespaltenen Schild, darin vorn drei Löwen übereinander, hinten ein Balken. Die Zahl der Löwen ist (selbstverständlich behufs Ausfüllung des Raumes) auf drei erhöt. Als er nach dem Tode seines Vaters (1256) selbst die Regierung des Landes übernommen hatte, nahm er alsbald den Pantierschild wieder auf. Er bekräftigt 1257 eine auf dem Schlosse in Carniola bei Werdeneck gegebenen Urkunde [Mon. boica V, 47] mit seinem Reitersiegel, in welchem der Reiter, nach rechts gekehrt am linken Arm den Pantierschild, in der rechten Hand eine Lanzenfahne (deren Bild nicht erkennbar ist), auf dem Helme ein aus sieben langen Federn zusammengesetztes Kleinod trägt. |

|

|

Eine Zeichnung des

Siegels nach einem Abdrucke von 1269 gibt den Helm gekrönt,

mit dem Federkleinod, in welchem jedoch Pfauenfedern nicht

erkennbar sind [siehe Wappentafel oben]. |

|

|

Als

nach dem Tode des Herzogs Ulrich III. von Kärnten (1269)

König Otakar II. von Böhmen sich in den Besitz des

Landes Kärnten setzte, adoptierte er für sein

Majestätssiegel das neue Schildzeichen von Kärnten, den

gespaltenen Schild, darin vorn drei Löwen untereinander,

hinten ein Balken; damit war diese Zusammenstellung zum

Landeswappen von Kärnten gestempelt. |

|

|

Schild

und banir sin was gelich |

|

|

Ich gebe noch das Wappen "Herzog von Kärnten" nach dem W.-B. des Persevanten Hans Ingeram v. 1459 (in der Fideikommißbibliothek der freiherrl. Familie v. Cotta) bekannt: Gespalten g. r., vorn die drei schreitenden schw. Löwen, hinten s. Balken. Gekrönter Helm: zwei g. Büffelhörner besetzt an der Außenseite mit je sechs r.-schw. Querstäbchen, von denen je drei r.-schw. Blätter herabhängen. Decken: r. s. [siehe Wappentafel rechts]." |

|

|

Gemäß dem Landesverfassungsgesetz vom 4. Juni 1930 bzw. vom 14. Dezember 1934 wurde das Kärntner Landeswappen wie folgt festgelegt und blasoniert (beschrieben): „Der Schild ist von Rot und Gold gespalten, vorne sind drei schwarze, rotbezungte und gewaffnete Löwen übereinander, hinten ein silberner Balken...“. Dazu folgende Anmerkungen: „... und gewaffnet Löwen übereinander“ bedeutet: die Krallen (Waffen) der Pfoten werden wie die ausschlagende Zunge Rot dargestellt und alle drei Löwen werden möglichst identisch in ihren Ausmaße, Aussehen und Stellung dargestellt. Eine Abweichung wäre explizit in der Wappenbeschreibung zu melden, z. B. „der unterste (auswärts) aufgerichtet“. Am 3. Februar 1956 wurde ein Durchführungserlass zum Gesetz zum Schutz des Kärntner Landeswappens vom 16. November erlassen. Das Landesverfassungsgesetz zum Schutz des Kärntner Landeswappens vom 19. Juni 1985 hat die Wappenbeschreibung aus den Jahren 1930/1931 bestätigt, im grafisch verlautbarten Wappenbild aber entgegen der Beschreibung aus offensichtlicher Unkenntnis des Malers eine falsche Darstellung angezeigt: Der unterste der drei Löwen wurde im Projekt vom Maler eindeutig (rechts-) „aufsteigend“ (-„springend“) gestaltet, wenngleich im Text – siehe § 3 (2) – davon nichts zu lesen ist. Über die Identität des Initiators bzw. der historischen Kommissionen dieser heraldischen Eigenmächtigkeit in Kärnten liegen mir keine Informationen vor. Es ist davon auszugehen, dass es sich nicht um einen absichtlichen, sondern aus Unwissenheit begangenen groben Verstoß gegen die allgemein gültigen heraldischen Regeln handelt. Offensichtlich haben die Initiatoren dieses neuen Landesverfassungsgesetzes den nach heraldischen Prinzipien augenscheinlichen und nicht zu übersehenden Fehler des dargestellten Wappenentwurfs aus Unkenntnis ebenfalls übersehen. Durch die unglücklich formulierte Blasonierung wurde dieser Fehler in der angefertigten Wappendarstellung erst ermöglicht. (Vergleiche dazu bspw.: Normalverordnungsblatt für die k.k. Landwehr, 3. Stück von 1916, Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten, § 7, Abs. 2, lit. a). Dieser heraldische Fauxpas der obersten Verwaltung Kärntens wurde zum Glück nicht vom offiziellen Österreich kopiert. Seit Januar 1990 werden in Österreich neue Kfz-Kennzeichen ausgegeben, die sich an der gängigen Wappentradition der österreichischen Bundesländer orientieren. So führt bspw. auch Salzburg den Fürstenhut am oberen Schildrand, das Steirische Wappen den Schild mit dem Herzogshut der Steiermark bekrönt. Für Kärnten ist die Tatsache von Interesse, dass auf diesen offiziellen staatlichen Kennzeichen die neue Ausführung der Kärntner Landesgesetzgebung glücklicherweise nicht zur Anwendung gekommen ist: die drei Löwen des Kärntner Wappens sind hier weiterhin heraldisch richtig und wie gewohnt ästhetisch einheitlich waagrecht übereinander angeordnet. Eine solche Ausführung des Wappens, das tief in der Wertschätzung für historische Kontinuität und kulturelle Identität verwurzelt ist, berührt in Österreich, wo Wappen nicht nur dekorative Zeichen sind, sondern Träger jahrhundertealter Familien-, Gemeinde- und Landesgeschichten, das kollektive Gedächtnis. An dieser Stelle sei eine kurze Erklärung gestattet: Seit dem Erscheinen des Standardwerkes von Maximilian Gritzner im Jahre 1890 gelten dessen Grundsätze im deutschsprachigen Raum. Diese Leitsätze wurden von allen namhaften heraldischen Institutionen, u. a. auch von der Heraldischen Gesellschaft "Adler" in Wien, anerkannt und für bindend erklärt. Um jene Zeit geschah Ähnliches auch in Frankreich (Rietstap), England (Burke) und anderen größeren europäischen Ländern. Zusammengefasst ist die Blasonierung, also die Beschreibung des Wappens, durch den fachkundigen Heraldiker von entscheidender Bedeutung, nicht die künstlerische Umsetzung durch den Maler. Der ausführende Maler oder "Schilter" (Schildmacher) ist weisungsgebunden und muss den Auftrag des Heraldikers vollziehen, auch wenn dieser seiner Meinung widerspricht. Er hat natürlich gewisse Gestaltungsspielräume, darf dabei aber die Regeln und die historische Verantwortung nicht außer Acht lassen. In den meisten Fällen ist der Künstler kein Heraldiker, denn nicht jeder der Wäpplein malt, kann als solcher zu bezeichnet werden, ebenso wenig wie derjenige, der gelegentlich über Wappen schreibt. Es kann im konkreten Fall daher nicht angehen, dass die künstlerische Entscheidung über die Darstellung der Löwensymbole in einem Wappen allein in das Belieben des Künstlers gestellt wird. Ältere Abbildungen des Kärntner Wappens zeigen, dass drei homogene Löwen in der vorderen Schildhälfte ohne weiteres waagerecht übereinander Platz finden. Nur in der alten Heraldik, bei den ältesten Siegeln, als man auch den Unterschied zwischen Leopard und Löwe noch nicht kannte, kommt es (sieht man von den Gesichtswendungen ab) zu leichten Abweichungen in der Größe der einzelnen Löwen, grob keinesfalls aber in deren Stellung; aber das ist eine ganz andere, viel, viel ältere Geschichte. Das hier besprochene Übel hat sich in zwei Punkten entwickelt: 1. Im Kärntner Landesgesetzblatt 69 von 1985 wurde für das Landeswappen keine Schildform festgelegt und blasoniert. 2. Der Wappenmaler, der in dieser Hinsicht offensichtlich nicht über Erfahrung verfügte, wählte eine frühgotische (13.-14.Jhdt.) Schildform, die heute allgemein selten zu finden ist und in der Regel nur bei einfachen Motiven Anwendung findet. Ein Beispiel hierfür ist das steirische Wappen mit dem einzelnen Panther in einem gotischen Dreiecksschild genannt. Seit Maria Theresia wird bei der Beschreibung eines Wappens ganz am Anfang der Schild in seiner Form beschrieben. Man liest: „etwas ablangen(d) unten in eine Spitze zusammenlaufender Schild...“, oder „einen aufrechten ablängs unten rund in eine Spitze zulaufenden ... Schild“. „Etwas ablang“ bedeutet: nach der Schildachse, die gedachtermaßen senkrecht zum oberen Schildrand (Hauptrand) steht, der vordere und der hintere Seitenrand des Schildes vom jeweiligen oberen Seiteneck bis mindestens 5/9 seiner Gesamthöhe senkrecht, und erst von da an, mit oder ohne Spitze bei der Schildachse zulaufend, wie eben berichtet, “halbrund“ gegeneinander zusammenlaufend. Mit einer solchen üblichen Form wäre im Schildfuß genügend Platz für eine stilvolle ästhetische Stellung und gleicher Größe aller drei Löwen im „Rhythmus“. Aufgrund der gegebenen Platzverhältnisse hat sich diese Form des Schildes als vorteilhaft erwiesen und ist seit langem etabliert. Durch die vom Maler jedoch unglücklich gewählte Form mit den sich bereits von den oberen Ecken her nach unten zueinander verjüngenden Seitenrändern war dann gerade im unteren Drittel des Schildes zu wenig Platz für insgesamt drei gleiche Löwen. Nach meinem Rechtsempfinden sollten auch Landesregierungen allgemein anerkannte Wappenregeln in ihren Hoheitsgebieten, noch dazu, wo sie historisch belegt und symbolisch bedeutsam sind, nicht willkürlich abändern. Das bedeutet, dass die heraldischen Leitsätze und die für den deutschen Sprachraum festgelegte Terminologie auch in Landesgesetzen oder Verordnungen bei der Gestaltung von Wappen zu berücksichtigen sind. Eine willkürliche Änderung durch eine Landesregierung — etwa durch moderne Vereinfachung, Farbänderung oder das Entfernen historischer Elemente — wird auch als Eingriff in gewachsene Identitäten empfunden. In der Heraldik werden Stellungen von Tieren bzw. deren Glieder wie Füße, Pfoten, Pratzen, Krallen, Schwänze, Flügel oder Federn nicht gemeldet (erwähnt). Sie folgen den grafischen Erfordernissen des jeweiligen Wappenaufrisses beziehungsweise der Gesamtharmonie des Wappens. Abweichungen von der Blasonierung sind nicht zulässig. Nur wenn in der Wappenbeschreibung (Blasonierung) ungewöhnliche Besonderheiten gemeldet werden, bspw. angeschlossen, gesenkt, erhebend, ausgebreitet, stehend, aufspringend, wachsend, Schweif durch die Hinterbeine geschlagen et cetera, müssen solche Stellungen vom Maler so umgesetzt werden. Ansonsten folgt der Maler den graphischen Erfordernissen des jeweiligen Wappenaufrisses beziehungsweise der Gesamtharmonie des Wappens, wie es in der Heraldik allgemein üblich ist. Eine zeitgemäße Beschreibung des Kärntner Wappenschilds mit dem zimierten Helm könnte wie folgt lauten: „Halbrunder gespaltener Schild von Gold und Rot, vorne pfahlweise drei auswärts schreitende rotbezungte und -bewehrte schwarze Löwen, hinten ein silberner Balken. Auf dem gekrönten Turnierhelm mit rot-goldenen Decken zwei goldene Büffelhörner, außen mit je fünf goldenen Lindenstäbchen balkenweise besteckt, deren oberste aus den Mundlöchern ragen, an denen rechts je drei schwarze, links je drei rote Lindenblätter abhängen.“ Die letzten Absätze sind als Plädoyer für Respekt vor dem kulturellen Erbe zu verstehen. Es soll daran erinnert, dass Hoheitszeichen nicht beliebig sind, sondern Ausdruck von Geschichte, Stolz und Kontinuität. Und dass Regierungen, auch auf Landesebene, eine besondere Verantwortung tragen, diese Zeichen nicht zu entwerten. Hans Pawlik |

Großer Wappensaal Landhaus von Klgft., um 1740 Großer Stempel Krnt. Ackerbaugesellschaft -1828 Ausschnitt Siebmacher Wappenbuch, Kärnten, 1879 1895 gesticktes Kärntner-Wappen 1959 Kfz-Kennzeichen für Kärnten seit 1990 |